このブログでは Harry Potter を英語で読んでみたいという方々へ向け、様々なアドバイスや読み進める際のポイントを解説しています。

今回は、 Harry Potter and the Deathly Hallows (ハリー・ポッターと死の秘宝)で登場する重要な固有名詞について、その意味や名前の由来などを解説します。

※映画のPART2の内容を解説します。

Harry Potterの作者の J. K. Rowling は、ラテン語や英語の要素を組み合わせて、面白い固有名詞を作り出すことで有名です。原書や映画を見る前に、作者の J. K. Rowling が言葉に込めた意味を知っておくとより楽しめること間違いなしです!

このページでは、次の内容を解説します。

- 屋敷しもべ妖精と自由な妖精、英語で書くと……?

- ニワトコの杖(Elder wand)の真の意味

- エクスペリアームズとアバダケダブラ

全ての謎が明らかになる最終章!

ぜひ最後までご覧ください!🧙

さっそく見ていこう!

金曜ロードショーを見逃した人にはAmazonプライムビデオがおすすめ!↓

ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 1 (字幕版)

死の秘宝 PART2 固有名詞の語源解説

屋敷しもべ妖精(house elf)

ハリー・ポッターと死の秘宝PART2は屋敷しもべ妖精ドビーの埋葬・お葬式シーンから始まります😣

「おもしろキャラだったドビーも死んでしまうなんて!」と原作を読んでいる時に衝撃を受けた記憶があります💦

ここでは、ドビーたち屋敷しもべ妖精について解説します。

みなさんは、屋敷しもべ妖精の英語名をご存知でしょうか?

原書では、ドビーたち屋敷しもべ妖精は house elf と呼ばれています。

あれ?「しもべ」は?

実は英語の原書では「しもべ」って意味は入っていないんだ

実は、原書の「house elf」には「しもべ」という意味は全くありません。日本語訳された際のアレンジで「屋敷しもべ妖精」という名前になっています。(静山社:松岡佑子氏訳)

原書の語感としては housewife(専業主婦)に近いです。※最近ではジェンダーフリーの言葉が好まれるので、主婦主夫を表す単語として、代わりにhomemaker(家庭を切り盛りする人)などが使われるようです。

さて、映画でも印象に残るドビーの死と埋葬シーンですが、ハリーが墓石に掘った言葉を覚えているでしょうか。原書では下記のように書かれています。

Here lies Dobby, a Free Elf.

Rowling, J.K.. Harry Potter and the Deathly Hallows (English Edition) (pp.391-392). Pottermore Publishing. Kindle 版.

“Here lies ○○” は墓碑銘(墓石に刻まれる言葉)で使われる表現で、「○○ここに眠る」という意味になります。コンマのあとは、亡くなった人がどんな人物だったかを表しています。

「秘密の部屋」で登場した時から自由になりたがっていたドビーが、「自由な妖精(Free Elf)」として亡くなったことを端的に表しています。House Elf と Free Elf の対比で感動的なシーンになっています……😢

ニワトコの杖(Elder Wand)

死の秘宝(Deathly Hallows)の一つであり、物語の中で非常に重要な意味を持つ、「ニワトコの杖(Elder Wand)」について解説します。

ニワトコの杖(Elder Wand)とは、伝説の死の秘宝のひとつであり、魔法界史上最強の杖です。伝説では、残りのふたつの秘宝、蘇りの石(Resurrection Stone)と透明マント(Invisibility cloak)と一緒に所持すれば死を制する者になれると言われています。

“Elder Wand” という言葉には色々な意味が込められています。一つずつ確認してみましょう!

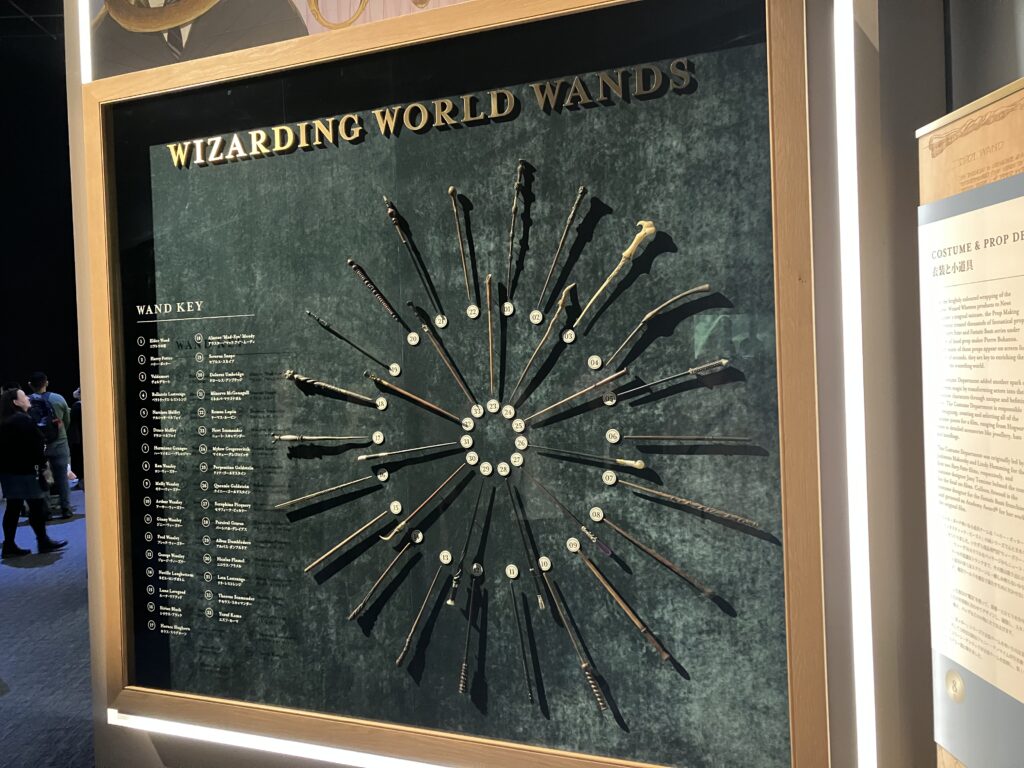

Elder Wandがどれか分かりますか?

木材としての Elder(ニワトコ)

「Elder」は英語で 「ニワトコ(接骨木)」 を意味し、これはヨーロッパに広く分布する木です。ニワトコには、魔術的な伝承が多くあり、古くから魔女や呪術師が使う木とされてきました。

- ケルト神話では、ニワトコは「死と再生」の象徴とされ、サムハイン(ハロウィンの起源)に関連する木とされていました。

- ヨーロッパの民間伝承(デンマーク)では、ニワトコの木には 精霊(Elder Mother, Hyldemoer) が宿るとされ、不用意に伐採すると呪われると信じられていました。

- 魔術との関係としては、魔女がニワトコの木を杖や護符に使うという話もありました。

こうした伝承を踏まえ、作者のJ. K. Rowlingは「死を超越する力を持つ」杖にニワトコの木を選んだと考えられます。

「Elder」のもう一つの意味:長老・最強

「Elder」には 「年長の」「最も古い」「長老」「最も優れた」 という意味もあります。

「Elder Wand」という言葉には 「最も古く、最も強力な杖」 というニュアンスも含んでいると考えられます。

elderlyだと「お年寄り」「年取った」の意味になるよ

elder と elderlyでニュアンスが違うんだね

吟遊詩人ビードルの物語(The Tales of Beedle the Bard)

Elder Wand は「吟遊詩人ビードルの物語(The Tales of Beedle the Bard)」の中の「三人兄弟の物語」(The Tale of the Three Brothers)という童話の中で登場します。

この物語自体は、「カンタベリー物語」(The Canterbury Tales, 14世紀) に収録された「騎士の物語」に影響を受けていると考えられています。「死を欺こうとする者たちの運命」を描いた寓話で、「死神との出会い」 というテーマが共通しているようです。

名前に色々な意味を込めてあって面白いね😊

エクスペリアームズとアバダケダブラ

作中も何度も登場し、ハリーとヴォルデモートの対決の定番になるこの二つの呪文。その呪文の意味について解説しましょう。

Expelliarmus(エクスペリアームズ)

ハリーが良く使う武装解除の呪文(Disarming Charm)です。呪文を使うと赤い閃光が放たれます。

ラテン語の expello(追い払う)と、同じくラテン語のarma(武器)から呪文が作られています。

英語でexpel armsと言うと、「武装を排除する」という意味になります

Avada Kedavra(アバダケダブラ)

アバダケダブラは死の呪い(Killing Curse)とも呼ばれ、「許されざる呪文(Unforgivable Curses)」の一つです。呪文を使うと緑色の閃光が放たれ、生物に作用すると「迅速で痛みのない死」を与えることになります……。

その語源は、古代中東の言語であるアラム語の「abhadda kedhabhra」からきています。この言葉は「この言葉のように消滅せよ」と言う意味で、医師が患者の治療のために使った呪文と言われています。この言葉は人を殺すための呪文ではなかったようです。

この言葉は、今も使われるおまじないの言葉「abracadabra(アブラカダブラ)」の語源でもあります

作者のJ.K.ローリングは、自身が「この言葉が持つ響きそのものに魅力を感じた」と話しています。「アブラカダブラ」が明るい魔術のイメージを持つ一方で、「アバダケダブラ」は恐怖と破壊を象徴するような暗い響きを意図的に付与したと言われています。

声に出して読みたい呪文 Avada Kedavra…

まとめ

今回は「死の秘宝PART2」に登場する、次の固有名詞について解説しました。

- 屋敷しもべ妖精(house elf)

⇒原書だと housewife に近い

Dobby, a Free Elf - ニワトコの杖(Elder Wand)

⇒Elder にはいろんな意味が

「ニワトコ」「長老」 - エクスペリアームズ(Expelliarmus)

ラテン語の expello(追い払う)、arma(武器)から - アバダケダブラ(Avada Kedavra)

古代中東アラム語の「abhadda kedhabhra」から

作者のJ. K. Rowling は名前付けに非常にこだわっています。このブログではこれからもハリー・ポッターシリーズのいろんなネタについて解説していきます。

それではまた次の記事で!🐸

↓↓Harry Potter を英語で読み進めるために、おすすめの本がこちら↓↓

コメント